2023年4月30日,由广州市社科联主办、越秀区图书馆承办的广府新语系列讲座(第73期)之《让世界爱上“广州味”》在新花城APP与大家见面了,本期讲座由广东省粤剧研究中心副主席、越秀区非遗专家委员会成员蔡孝本先生主讲,观看人次为67042,点赞人次为3294。

蔡孝本老师认为,历史上中原人数次南迁,带来了中原的烹饪技术和烹饪工具,结合岭南丰富多样的食材,熬、蒸、炙、煎、炮、羹、焯等多种烹调手法逐渐形成,南北美食文化的交融,为“食在广州”书写了精彩的早期篇章。

我们经常会听到一句话:“食在广州,厨出凤城”,据蔡孝本老师介绍,其实“食在广州”的“广州”,指的不是我们现在生活的广州市,而是明清时期的广州府。

明洪武元年(1368年)广州路改为广州府,辖1州15县,即:连州、阳山、连山、番禺、南海、顺德、东莞、新安、三水、增城、龙门、清远、香山、新会、新宁、从化等县。广州城分属两县,西属南海县,东属番禺县。广州府治所设在今广州市辖内。

清代广州府辖14县,即:番禺(今广州市越秀区东部、番禺区全部、南沙区全部、海珠区全部、白云区部分、天河区部分;县城即广州旧城东半部)、南海(今广州市越秀区西部、白云区部分、荔湾区全部、佛山市南海区、禅城区;县城即广州旧城西半部)、增城、东莞、新会、清远、香山、新安、顺德、新宁、从化、三水、龙门、花县。清乾隆十一年(1746年)两广总督府由肇庆迁至广州,广东巡抚衙门也设在广州。

广州府自明清设立以来,经济发达、商贸繁荣、文教鼎盛,一直处于广东省的领先地位,也是广府文化的核心地带和兴盛之地。

(1880年的广州,图片来源:广州越秀发布微信公众号)

广州是中国古代海上丝绸之路发祥地、近现代民主革命策源地、当代改革开放前沿地、岭南文化中心地。珠江上的帆影摇曳,不仅带来了贸易的繁盛,也带来了美食的丰裕。粤菜中流行的“焗”,起源于西餐;在广州常见的蛋挞等不少点心都能体现出中西文化荟萃的特点。可以说,“食在广州”正是美食无国界的最佳注脚。它吸收了来自各国的养分,不断丰富着自身的内涵。

在广州,不仅能吃遍广州菜、潮汕菜、客家菜,还能吃到北京烤鸭、天津狗不理包子、四川担担面、云南过桥米线、重庆火锅、广西螺蛳粉、杭州东坡肉、南京盐水鸭、东北饺子、山西刀削面……广府文化的开放性与包容性尽在其中。广州还采取多项有力举措建设世界美食之都,擦亮“食在广州”金字招牌,让市民游客在此尽享世界美食。

如今的广州,各国美食在此集聚,任何挑剔的“吃货”都能找到自己喜爱的美食。土耳其咖啡、泰国冬阴功汤、日本海鲜刺身……在广州早已不是小众美食,不少韩餐、日餐、泰餐,有最正宗的原产地食材,最地道的厨师和烹饪方法,让不少当地人都不得不竖起大拇指,慕名寻味而来。

(图片来源:广州市文化广电旅游局微信公众号)

作为拥有两千多年历史的商都,广州每一次的文化变迁、转型与融合,都可以在一日三餐里找到踪迹。“食在广州”,不仅是简单的吃吃喝喝,更蕴藏着独特的人文记忆、文化精神、生活哲学。蔡孝本老师以结婚时向长辈敬茶的礼数为例,那杯茶的意义也是大有来头。传统泡茶的材料必须是两颗红枣、两颗花生、两颗桂圆和两颗莲子,这样不仅寓意着“好事成双”,更是包含了对这对新人“早生贵子”的祝福。幽默的蔡孝本老师更是说道,现在国家实施三孩生育政策,我们的习俗也应该与时俱进,红枣、花生等寓意着“早生贵子”的食材也应该多放一颗,做到“好事成三”。

说到“广州味”,相信无论是土生土长的广州人,还是从他乡来到广州工作生活的新广州人,一定都对广州的“早茶”兴趣盎然。蔡孝本老师年轻时曾在广州的老字号茶楼工作了很长一段时间,所以他也有很多和茶楼相关的故事与我们分享。

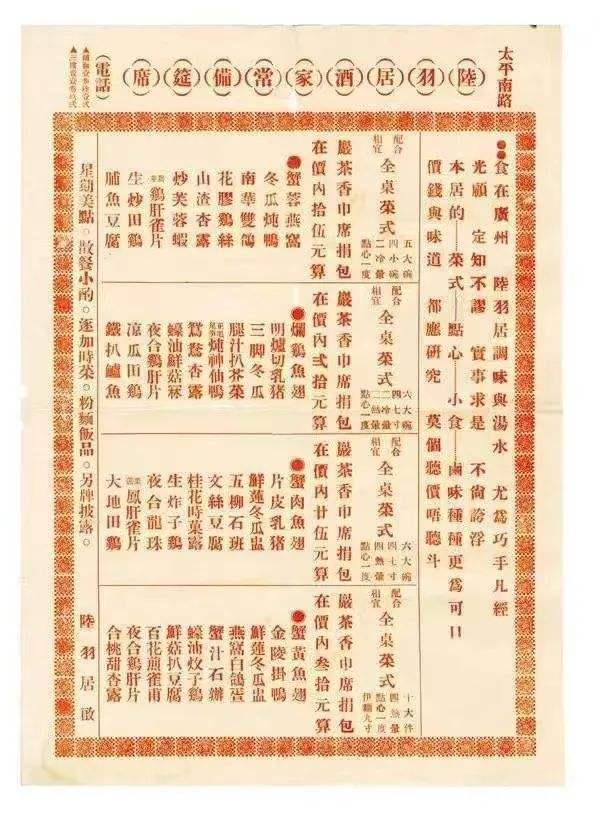

过去饮茶的地方有两种,一种叫做茶居,比如过去的陆羽居,还有现在依然生意火爆的陶陶居等。另一种叫做茶楼,比如广州市内最早出现的茶楼——成珠楼,还有家喻户晓的莲香楼等。蔡孝本老师认为,茶楼是广州人凝聚感情、加强沟通的重要场所,旧时广州人除了会在这里与亲朋好友见面、品茗、听曲,还会在这里做媒、相亲,在这里获取信息、调解纠纷,在这里商议行业协会负责人的推举等等……所以茶楼是美食场所、休闲场所、社交场所、信息场所,发挥着重要的社会功能,从中可以感受广州的民风民俗。

(图片来源:广州越秀发布微信公众号)

而说起广州曾经拥有的上百年历史的餐饮老字号,其中与“鱼”谐音的酒楼就有九家,包括惠如楼、三如楼、太如楼、东如楼、南如楼、多如楼、瑞如楼、福如楼、天如楼,被广州人称为“九条鱼”。此外,民国时期,南园的红烧鲍片,文园的江南百花鸡,西园的鼎湖罗汉斋,大三元的鱼翅,聚丰园的醉蟹,陶陶居的炒蟹,太平馆的红烧乳鸽都是经典广州味道。1939年开始,广州酒家美誉渐渐传开。老字号北园酒家、南园酒家、泮溪酒家均拥有优雅的园林环境,至今仍食客如云。民国时期还有一种供老百姓饮茶的地方,叫做“二厘馆”。因为“二厘馆”正如它的名字一样,消费价格较为低廉,受到大众欢迎。

(民国时期陆羽居常备宴席菜单,图片来源:广州博物馆)

在介绍茶楼的时候,蔡孝本老师提到了广州市内最早出现的茶楼——成珠楼。由于他有在成珠楼工作过的经历,自然有很多关于成珠楼的味道分享给我们。当年的成珠楼,有一种远近闻名的点心,那便是“小凤饼”,也就是我们现在经常能够吃到的“鸡仔饼”。成珠楼的小凤饼在1931年便获得了广州市国货展览会一等奖章,那时候的电台更是为小凤饼编写一段朗朗上口的广告词——“老兄老兄,你几时出省城。省城最有名,成珠鸡仔饼。你去省城,最紧要买鸡仔饼!”为什么成珠楼的“鸡仔饼”会受到大众喜爱,还有“小凤饼”这样一个特别的名字呢?关于这些疑问,蔡孝本老师都在讲座上一一为我们讲解。

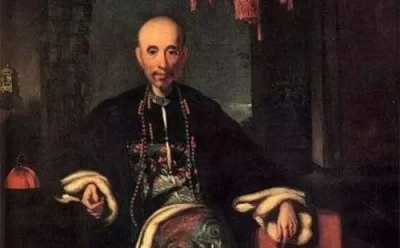

关于小凤饼受欢迎的原因,正是它用料丰富且扎实。因为蔡孝本老师也曾经学做过小凤饼,所以他记得十分清楚,要制作小凤饼,原材料就不少于十种。除了糖、精盐、胡椒粉、五香粉等调味料以外,还要加入肥猪肉、榄仁、芝麻、花生、梅菜等配料,才能做出与一般鸡仔饼截然不同的独特风味。至于为什么成珠楼的“鸡仔饼”会取名为“小凤饼”,相传与十三行总买办、当时的世界首富伍秉鉴有关。

伍秉鉴,祖籍福建,生于广州,清代广州十三行总买办,他的怡和行一度成为世界级的跨国财团。1834年,伍秉鉴拥有资产2600万银元,而当时清政府的国库只有700万银元,美国《华尔街时报》称他是“世界上最大的商业资产,天下第一富翁。”

(伍秉鉴像,图片来源:广州市文化广电旅游局微信公众号)

那伍秉鉴又是如何与小凤饼的名字搭上关系的呢?作为十三行的总买办,伍秉鉴有每天午睡之后吃点心的习惯,有一天他派丫环小凤到成珠楼买点心,当时正是中秋做月饼的时候,点心已经卖完,但是成珠楼的老板和糕点师傅们不敢得罪这个有钱人,糕点师傅急中生智,就把制作五仁月饼的馅料和皮,重新制作成为小个的糕点,让丫环小凤带回去给伍秉鉴,伍秉鉴吃了之后大加赞扬,问这是什么糕点,丫环小凤急中生智,就说是“小凤饼”,于是得名。

“小凤饼”的得名纯属偶然,但是能够让世界首富大加赞扬,味道自然不一般。而与很多糕点不同的是,“小凤饼”要使用“冰肉”,就是用米酒和白糖腌制过的肥猪肉,这是“小凤饼”的灵魂。通过酒和糖的作用,冰肉通透无渣,甘香爽口。

(小凤饼,图片来源:广州市文化广电旅游局微信公众号)

本期讲座,蔡孝本老师从不同的角度向我们介绍了“广州味”的独特之处,相信一定会让大家对广府饮食文化抱有更加浓厚的兴趣。更为珍贵的是,蔡孝本老师向我们分享的不单只是那些书本中记载的史料,更多的还是他在广州生活、工作的过程中收获的经历与回忆。这一点一滴汇聚于广州这片有包容力的土地上,才创造出让我们倍感亲切的广州味道。本期讲座回顾就到这里,我们下期再见!