本次活动一开始,既有“越图之声”的小志愿者朗诵叶圣陶老师的散文《过节》,还有现场老师为读者介绍与清明节主题相关的好书。或许很多读者认为,只有在介绍中国传统节日的图书当中,才能找到有关清明节的故事。但这一次越秀区图书馆精心挑选的图书中,还有一些近现代著名作家的散文集,里面记载了作家们对清明节的独特回忆。通过这些文字,体验那些只属于他们故乡的清明节风俗和记忆,别具一番风味。

在书香悠悠中勾起大家对清明节的兴趣后,主讲老师还为读者们介绍了清明节的起源和古代的清明节习俗。

今年是清明节被列入首批国家级非物质文化遗产名录的第 15 年,也是其成为国家法定假日的第 13 年。经过政府和民间的合力推动,清明节出现了文化复归的趋势。

清明节来源于节气,后来由于寒食节的融入,出现了“清明祭祖扫墓”的习俗,并延续至今,这是清明节在历史发展中最大的变化,也是中国传统文化中重视孝道、慎终追远的民族性格的体现。

传统的清明节除了祭祖外,还有许多风俗,如踏青、插柳、射柳、放风筝、荡秋千、蹴鞠等。十几年来,经过悉心浇灌和涵养,这些文化活动又勃兴起来。这也体现出我们大家对民族精神家园的共同守护。

主讲老师还告诉大家,古人和我们一样,都享有“清明节小长假”的待遇。因为古代交通不便,官员回一趟家祭祖也不容易,光是在路上耗费的时间就长达好几天。为了方便大家回乡祭祖,唐德宗甚至一口气将唐代的“清明节小长假”延长至7天。

蹴鞠是我国古代的一种标志性运动,也是古代清明节期间常见的节日活动。古人在清明节禁火冷食,为了防止寒食冷餐伤身,于是古人通过蹴鞠等体育运动来强身健体。

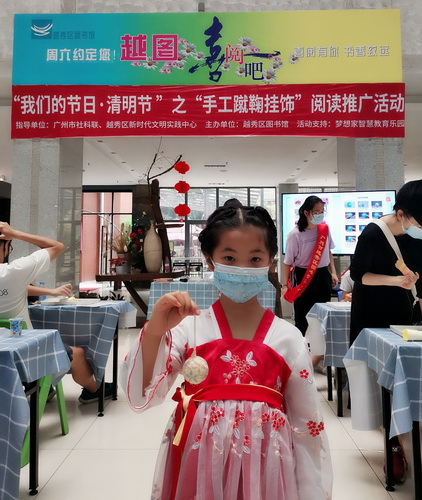

这一次的活动,我们来了个古今结合、古今对话,将古代的蹴鞠运动和当代浪漫的手工艺融合在一起,一场别开生面的“手工蹴鞠挂饰”制作课程就这样呈现在读者们的面前。

读者最初拿在手中的就只是一个包裹着薰衣草干花的小纸团,我们需要按照老师的教导,用细线缠绕成球状。这个步骤需要读者们的细心以及耐心,却还只是我们手工制作的准备流程呢!

之后,我们需要用准备好的珠针插入球中。为了让读者们能够更好地标记珠针插在蹴鞠球上的位置,老师还特意使用了“北极”“南极”“赤道”等地理名词。小读者们纷纷表示自己又学到了新的知识呢!插好珠针后,我们就在蹴鞠球的表面缠上装饰用的金线,读者们还可以根据自己的爱好为蹴鞠球绣上各式各样的图案。

一番努力之后,一个注入了巧思匠心、饱含温度的手工蹴鞠挂饰就完成了。

在浩瀚的历史长河中,一个节日的形成是时间和人们双向互动的结果。作为中国重要的传统节日,清明节蕴含着华夏文明的文化基因。唯有不断丰富发展,才能在新时代更好地保护传承传统节日、守护民族精神家园。

错过了本期“阅创工坊”的读者们不必失落。接下来,“阅创工坊”还将继续陪伴大家度过有温度的传统节日。下一次,“阅创工坊”有什么新的创意呢?请继续关注越秀区图书馆的网站和公众号吧!