来源:南方日报A05 记者:赵晓娜 泠汐 2021-07-07

◎核心观点◎

●党中央通过五年一次的党代会和每年一次的中央全会,对如何推进改革做出科学的顶层设计,具有很重要的指导作用。

●我们党一步步推动经济体制改革往前走,不仅注重顶层设计,也不断强化顶层推动。

●数据作为生产要素推进其优化配置是一个比较新的课题,也是推动经济发展数字化、网络化、智能化的基础工程。

◎精彩语录◎

●改革坚持“摸着石头过河”,逐步推进,不搞急转弯。

●经济运行好坏的关键在于资源配置效率,市场比计划配置资源更有效率。

●只有真正实现要素市场化配置,经济才能实现高质量增长。

◎人物小传◎

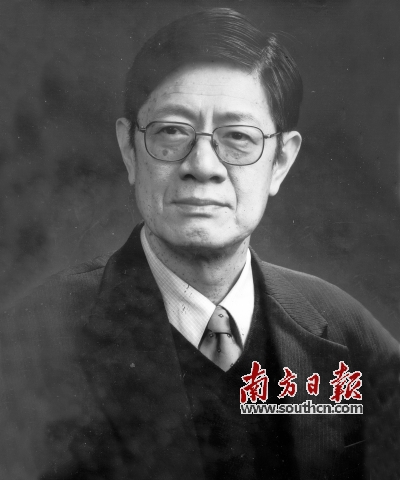

张卓元,1933年生于广东梅县。著名经济学家、中国社科院学部委员,曾获孙冶方经济科学奖论文奖、著作奖,中国社会科学院优秀成果奖等多项奖励。2013年获第二届吴玉章人文社会科学奖终身成就奖。

张卓元长期研究中国经济体制改革,是价格改革理论的阐释者之一,曾参与多份中央文件的起草工作。

著名经济学家张卓元一直活跃在经济理论研究第一线,对于社会主义基本经济理论、价格理论和国资改革等诸多领域有着深入研究,并形成一系列学术成果,曾多次参与中央重要文件起草的经历,使得他的经济理论研究与中国的改革实践紧密结合在一起。

在张卓元看来,中国共产党领导中国推进社会主义现代化建设取得巨大成就,实现经济快速增长,关键在于稳妥推进市场化改革的同时,始终以科学的顶层设计为经济建设提供有力指导。进入全面建设社会主义现代化国家新征程,面对构建高水平社会主义市场经济体制这一新的历史任务,要着力加快要素市场化配置改革,从根本上推动经济实现高质量发展。

作为来自广东的经济学专家,张卓元对家乡经济发展的期待更为深切。他认为,广东不仅要在改革开放、高质量发展、创新驱动上走在前列,也要努力实现均衡发展、协调发展,为实现共同富裕打下坚实基础。

经济体制改革向纵深推进

南方日报:怎么看中国共产党带领中国在推进社会主义现代化建设上取得的成就?

张卓元:改革开放以来,党领导推进市场化改革,极大地解放了生产力,实现经济增长的奇迹,我认为成功原因有二:

第一,在推进改革过程中坚持“摸着石头过河”、逐步推进,不搞急转弯。在保持社会总体稳定下推进市场化改革,使得经济能够保持长期稳定增长。

第二,党中央通过五年一次的党代会和每年一次的中央全会,对如何推进改革做出科学的顶层设计,具有很重要的指导作用。

具体来看,党的十二届三中全会作出关于经济体制改革的决定,肯定社会主义经济是公有制基础上有计划的商品经济。经过一段时间发展以后,1992年,中央确立社会主义市场经济体制的改革目标;20世纪末,我国初步建立社会主义市场经济体制,到了十六大,中央提出完善社会主义市场经济体制;2013年,十八届三中全会提出全面深化改革,作出“让市场在资源配置中起决定性作用”重要论断,并成立中央深改组,2018年后上升为中央深改委;去年印发文件,进一步提出构建更加系统完备、更加成熟定型的高水平社会主义市场经济体制。

从中可以看出,我们党在一步步推动经济体制改革往前走,不仅注重顶层设计,也不断强化顶层推动。

随着经济体制改革向纵深推进,生产力得到进一步解放、经济实现增长,老百姓收入水平、生活水平也随之提高,人们有越来越多的获得感。

要素市场化配置是基础性关键性改革

南方日报:上世纪90年代,围绕“市场经济”与“计划经济”曾有过争论。从你的经历来看,当时明确“建立社会主义市场经济体制”的决策是怎样形成的,对之后中国完善经济体制有什么影响?

张卓元:在十四大召开之前,一些人士包括理论界对市场化改革的方向有疑虑。在这样的背景下,如何推进改革是个需要很好研究的问题。当时中央认为有必要听听专家的意见。

在随后召开的一系列座谈会上,与会的大部分专家学者比较支持市场取向改革,大家就这个问题畅所欲言、深入探讨,最终一致认为要把社会主义市场经济体制作为改革目标,主要根据是整个经济运行好坏的关键在于资源配置的效率,而市场配置资源会比计划配置资源更有效率。

从实践来看,建立健全社会主义市场经济体制这一改革目标在十四大及其之后的每一次党代会中都有所体现,中国加速推进市场化改革,对之后的发展起到很重要的推动作用。

南方日报:2020年,党的十九届五中全会审议通过“十四五”规划建议,提出“构建高水平社会主义市场经济体制”。在你看来如何实现,将会面临哪些新挑战?

张卓元:党的十九大报告提出,“经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点”。

完善产权制度,对国有企业来说,主要是完善知识产权保护制度,推动国企在创新发展方面发挥更大作用;同时要很好保护非公经济产权、促进非公有制资本自由流转,推进混合所有制改革。

相较而言,要素市场化配置显得更为关键。只有真正实现要素市场化配置,经济才能实现高质量增长,在我看来这是当前推进现代化建设比较关键的问题。

与此前的价格改革不同,要素市场化配置改革涉及土地、劳动力、资本、技术、大数据等多方面,各有各的特殊情况和挑战。

比如资本要素的配置,近些年来,上市公司注册制改革取得较大进展;土地方面各地正在探索推进农村土地“三权分置”改革,目前农村集体经营性建设用地可以入市;劳动力自由流动涉及户籍制度改革,一些地区已经放开落户。

数据作为生产要素推进其优化配置是一个比较新的课题,也是推动经济发展数字化、网络化、智能化的基础工程。目前,我国数据要素的市场化配置还处于起步和发育阶段,市场规模还较小,需要加快推进相关体制机制建设。

国资监管从管企业转向管资本

南方日报:你从上世纪90年代开始研究国有企业改革,主张加快国有企业改革步伐,积极引入竞争机制。如何看待目前国企改革成效,深化国企改革还面临哪些挑战?

张卓元:总的来说,国有企业改革经历了漫长的历程。在十四届三中全会以前,国企改革主要是放权让利、扩大企业自主权,这在一定程度上调动了国有企业生产经营的积极性,但相对其他领域改革而言,那个时期国有企业在制度创新上仍比较缓慢。

当非公有制经济发展起来后,国企特别是国有小型企业面临较多困难,一些无法适应市场经济,需要地方财政进行补贴,导致地方财政负担较重。

当时中央提出国有企业“三年脱困”,抓大放小、“瘦身健体”,投入不少资金帮助大企业通过债转股等方式实现脱困,小企业通过出卖、股份合作制、租赁等多种方式“甩掉包袱”。“三年脱困”以后,国有企业数量从30多万家减少到20万家左右。

进入新世纪,国有大中型企业迅速发展壮大,国企在国民经济重要行业和关键领域继续发挥主导作用。到2017年,央企中的68家在集团层面完成公司制改革。

总体来看,国企改革基本沿着市场经济的方向推进。中国特色社会主义进入新时代后,国资监管逐步从以管企业为主转向以管资本为主,从做强做优做大国有企业发展为做强做优做大国有资本和国有企业,积极发展混合所有制经济,推进垄断行业改革,说明国企改革在不断深化。

南方日报:广东是改革开放的前沿阵地,新征程上如何更好推动高质量发展?

张卓元:广东改革开放一直走在全国前列,率先一步发展起来,人口也在不断增长,显示出发展后劲。特别是珠三角地区兴旺发达、加快发展,在创新驱动发展上积累了一定优势。未来广东要继续在改革开放、推动经济高质量发展、实施创新驱动发展战略上走在前列,不断创造先进经验和做法,当好“排头兵”“先行地”“实验区”的作用。

广东也要致力于解决均衡发展这个问题,加大力度扶持粤东粤西粤北地区发展,逐步缩小地区间差距。

南方日报驻京记者 赵晓娜 泠汐