讲座题目:广州海上丝绸之路与海洋文明

讲座时间:4月21日(星期六)上午10:00

主办单位:广州市社科联

承办单位:越秀区图书馆、广州十三行研究中心

讲座地点:越秀区图书馆四楼报告厅

主讲嘉宾:广州大学十三行研究中心教授王元林先生

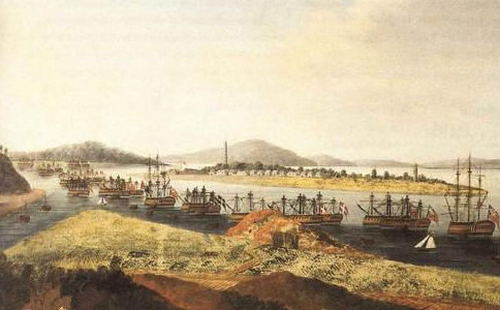

海上丝绸之路指的是古代时期的中国与世界其他地区进行经济文化交流交往的一条海上通道。2000多年前,这条以中国多个港口为起点的海上丝绸之路就成为了世界性的贸易网络。

关于“丝绸之路”这个名字,在1877年的时候就被德国著名的地貌学地质学家李希霍芬提出来。它原本指的是中西大陆上的通道,其中的主要贸易流通商品就是丝绸,所以才取名为“丝绸之路”,后期延伸出“海上丝绸之路”的概念。

中国是用桑蚕丝织绸最早的国家,自古即以“丝国”(seres)闻名于世。2000多年前,中国丝绸就受到国外人民欢迎与喜爱。

古代海上丝绸之路的发展可以分为五个阶段:

第一,是秦汉时期,海上丝绸之路的成型阶段;

第二,是魏晋时期,海上丝绸之路的发展阶段;

第三,是隋唐时期,海上丝绸之路的繁荣发展时期;

第四,是宋元时期,海上丝绸之路的鼎盛时期;

第五,是明清时期,海上丝绸之路开始由盛转衰的时期。

在唐朝中期以前的时候,中国对外的主要通道是陆上丝绸之路,后来由于战乱以及经济中心的转移,使得海上丝绸之路成为中外贸易的主要通道。

海上丝绸之路是中国海洋文化的精神载体,自汉代建立起海上丝绸之路以来,千百年来她成为连通东西方的重要“交通走廊”。

这个周六,王元林教授将为市民朋友介绍海上丝绸之路如何通过和平的航海贸易,带来经济的共赢,文明的碰撞,以及相关国家的融通交流。想听到更多精彩的故事内容,就不要错过这个周六的广府学堂暨广府新语系列文化讲座了

更多讲座活动资讯,欢迎留意越图君官方网站和微信公众号!

主讲嘉宾简介:王元林,男,陕西大荔人,历史学博士,暨南大学历史系教授、博士生导师,考古与文化遗产研究所副所长,广东省人民政府特聘参事,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、广东省高等学校“千百十工程”省级人才,曾获霍英东教育基金会第九届高校青年优秀教师奖等。兼任中国中外关系史学会副秘书长、中外海上交通史学会副秘书长、广东省珠江文化研究会会长等学术职务。学术领域主要在海上丝绸之路史、岭南历史文化地理、文化遗产保护等,已发表相关学术论文一百余篇,出版《国家正祀与地方民间信仰互动研究》、《内联外接的商贸经济:岭南港口与腹地、海外交通关系研究》等多部著作,主持国家和省部级课题多项,数次获得省部级一二等奖。